5月にSwitch2のコントローラの特許を紹介するエントリを書いたとき、1つ気にはなったがスルーしていたものがあった。

【公開番号】特開2025-11717(P2025-11717A)

【公開日】令和7年1月24日(2025.1.24)

【発明の名称】電子機器

【請求項の数】15

【全頁数】27

【出願番号】特願2023-113991(P2023-113991)

【出願日】令和5年7月11日(2023.7.11)https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2025-011717/11/ja

これはこの発明の【要約】は下記のようになっていて、いまいち判然としないが、

【課題】発熱部品から生じた熱を効果的に放熱することができる電子機器を提供する。

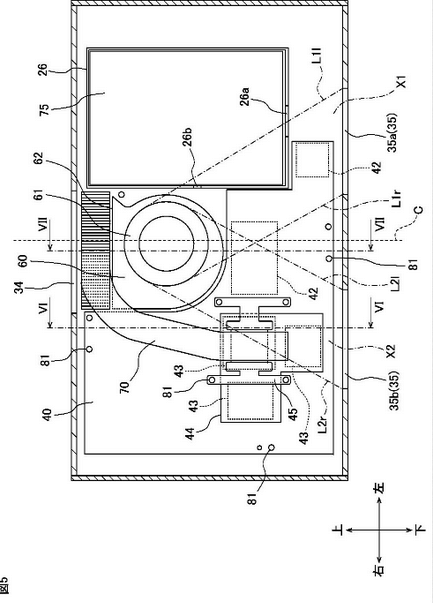

【解決手段】外部からの空気が流出入する電子機器1は、吸気口35が設けられたハウジング10と、ハウジングに収容されたファン60及び基板40と、基板の第1面に実装された第1発熱部品42と、基板の第2面に実装された第2発熱部品43と、基板の第1面と対向して配置された第1金属板28と、熱伝導性の第1接続部材81と、を備える。ハウジング内には吸気口から送風された空気をファンに導く第1流路及び第2流路が形成される。第1流路は、第1面とその対向面との間に形成されて第1発熱部品が配置された空間を含み、第2流路は、第2面とその対向面との間に形成されて第2発熱部品が配置された空間を含む。第1接続部材は、基板と第1金属板とを第1発熱部品を介することなく熱移動可能に接続する。第2発熱部品の発熱量は第1発熱部品の総発熱量よりも大きい。

実例に合わせた自分の理解ではこういうことだ。

- Switch2の基板の表面のNVIDIAのLSI(とRAM)を冷却するために、裏面にも金属板を用意してそちらにも熱がつたわって効果的に放熱するようにした

- 裏面にも発熱するLSIはあるのだが、そのLSIには熱が伝わらないように裏面の金属板と裏面のチップは接続しないようにする。なぜならNVIDIAの熱が裏面のLSIに伝わると、その裏面のLSIが壊れやすくなるから

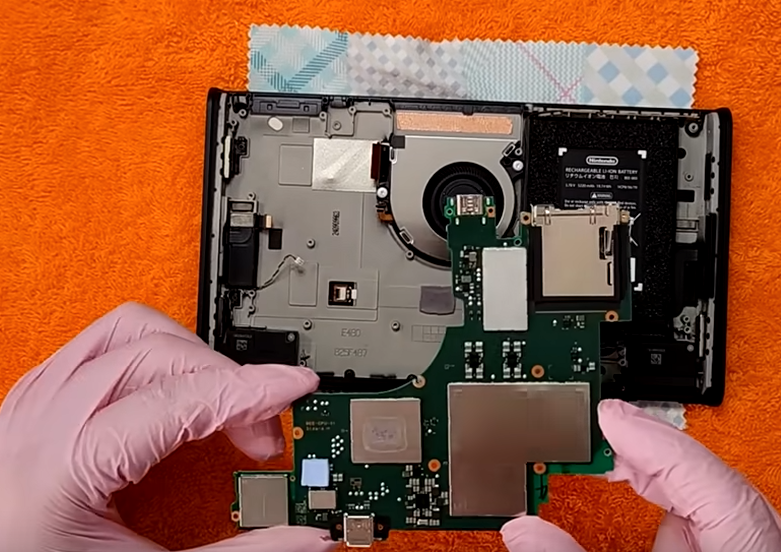

で、図面がこんな感じで、チップ配置や、特にヒートパイプの形などが、まさに分解されたSwitch2の基板そのものだったのだ。

この図の42の2個のLSIが裏面に配置されている。

ググって出てくる分解写真や分解動画ではみんな表面にあるNVIDIAのチップや、その隣にあるDRAMにばかりフォーカスされており、基板の裏面はあまり見られていない。下記の動画でも一瞬しか写らない。

このキャプチャ画像で注目なのは、裏面中央の部品には熱伝導シートが貼られて筐体側にある金属板と接続されているのに、基板上でその左側にある(基板が裏返しになっているので筐体のほうでは右側、バッテリの下あたりに配置されている)部品には、シールドは被せられているもののそのシールドと筐体が熱伝導体によって接続されていないということだ。この熱伝導体が貼られていない部品はNANDフラッシュメモリだと思われる。これは熱に弱いのでNVIDIAから熱が伝わってこないように筐体の金属板に接続せずに独立した配置にして、筐体への吸気によって最初に冷却される箇所に配置されている、ということであった。

基板設計については門外漢なので全然わからないが、基板全体にGNDパターンがべったりつけられているのに、このNANDフラッシュメモリの手前のところだけ細くなっているあたりも含めて、良く考えられている気がした。

発明の【詳細な説明】が丁寧に書かれているので、なにかあれば分割していま請求項に書かれていないことも請求することができるようになるだろうと思われた。なによりこの製品版とほとんど変わらない基板レイアウトが2023年7月に出願されていた、ということはもっと前からこのレイアウトがほぼ決まっていたということになる。つまり、基板の設計がほぼ完了してから2年以上の時間を経てSwitch2は発売されたということだ。